近日,四川农业大学玉米研究所卢艳丽教授带领的团队在植物学领域的经典期刊《Plant Journal》上发表了题为“MaizeZmBES1/BZR1-4 recruits ZmTLP5 to regulate drought tolerance and seed development by regulatingZmPum6andZmMBP1”(玉米ZmBES1/BZR1-4招募ZmTLP5协同激活ZmMBP1和ZmPum6基因调控耐旱性和种子发育)的研究论文,发现了玉米里一个神秘的“幕后推手”—ZmBES1/BZR1-4转录因子,并解开了其调控玉米耐旱能力和种子发育的秘密。

研究人员发现,这个ZmBES1/BZR1-4基因一遇到干旱就会“活跃”起来,且在玉米授粉25天后,它在玉米粒和玉米胚胎里的“存在感”特别强,这就暗示着它在玉米耐旱和种子发育过程中可能起着关键作用。为了验证这一猜想,研究人员在拟南芥、水稻和玉米里让该基因“疯狂工作”,结果发现这些植株的耐旱能力明显变弱,但是玉米粒却长得更大更饱满,粒长、粒宽和粒重都增加。相反,当让这个基因“罢工”(也就是突变后)时,植株反而更能扛住干旱,但玉米粒的个头和重量都变小。不仅如此,过量表达这个基因的玉米种子里面的抗性淀粉和不饱和脂肪酸含量也发生了明显变化。

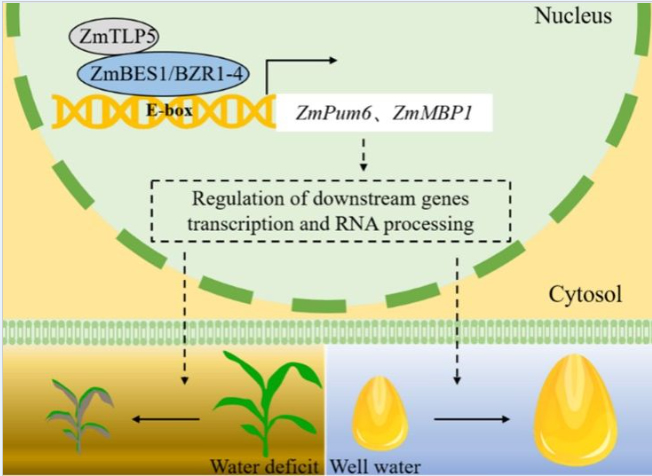

到底是什么机制导致了这些现象?经过深入研究发现,研究人员发现ZmBES1/BZR1-4就像个“总指挥”,能直接和下游的ZmPum6和ZmMBP1基因“对话”,激活它们的表达。而且它还会“拉帮结派”,招募ZmTLP5蛋白一起工作,让这些基因“干活更起劲”。另外,单独让ZmPum6和ZmMBP1基因“加把劲”,会让玉米粒长得更大;不过ZmPum6基因要是太“亢奋”,反而又会让玉米的耐旱能力变差。这一发现不仅揭示了ZmBES1/BZR1调控玉米抗旱和籽粒发育的“双面性”,也为玉米抗逆高产育种提供了重要理论依据。

四川农业大学为该论文的第一完成单位,玉米研究所于好强副教授为论文的通讯作者,已毕业博士生冯文奇(现为四川大学博士后)和在读硕士研究生周昱翰为论文的共同第一作者。玉米研究所卢艳丽教授和付凤玲教授为该项工作提供了重要指导。本项研究得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金及四川省自然科学基金等项目的联合资助。(作者:于好强)

原文链接:https://doi.org/10.1111/tpj.70162