2025-04-26 18:52:13肇庆学院

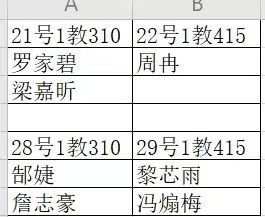

在第十二届全国科学教育技能创新大赛上,肇庆学院学子表现亮眼,一举斩获一等奖2项、二等奖2项、三等奖3项,并荣获“优秀组织奖”。此次赛事由中国青少年科技教育工作者协会主办,江苏第二师范学院与中国青少年科技教育工作者协会科学教师教育专业委员会共同承办,吸引了全国105所高校参与,506名选手入围决赛。

其中,2022级教育技术1班的黎芯雨和冯煽梅凭借扎实的专业知识和过硬的教学技能双双获得一等奖,为肇庆学院争得荣誉。她们的获奖不仅是对个人能力的肯定,更是对肇庆学院在科学教育领域的扎实功底与创新能力的成功印证。

决赛大合照

当岩石遇见游戏 科学课“玩”出花样

赛事通知刚一公布,就如同在砚园这片平静湖面投入一颗石子,掀起层层浪。对于砚园学子而言,这无疑是一次不可多得的机会。彼时作为大二学生的黎芯雨,比赛经验并不丰富,但她深知在这样高规格的赛事中得到的锻炼,远非课堂所能比拟。于是,她毅然跳出舒适圈,踏上了这段充满未知与挑战的征程。

“同学们,今天我们要化身‘岩石侦探’,一起破解‘砚岩岛’的奥秘!”在微课视频中,黎芯雨以一场沉浸式游戏,将原本枯燥的岩石知识变成了趣味盎然的探险。这一创意的诞生源于她对新课标的思考。

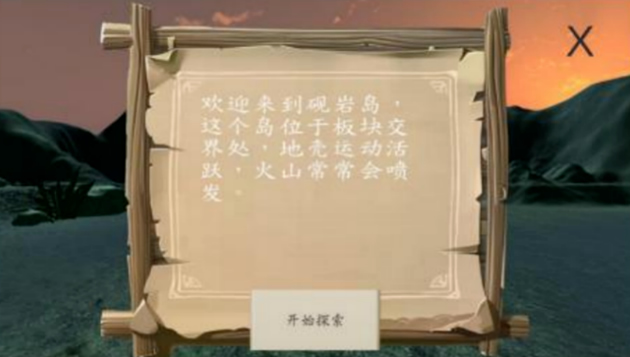

黎芯雨初赛录制微课视频

“新课标强调情景化教学,我就想,能不能让学生‘玩着学’?”一个大胆的想法在她脑中应运而生。她从青年科普创新大赛中看到的岩石探索游戏中获取灵感,又结合自己参加端砚鉴赏课的经历,决心打造一个生动有趣的课堂。经过反复的思考和探索,获得岩石游戏设计者授权后,最终将游戏化教学工具《端砚Go!》应用于课堂教学。在虚拟的“砚岩岛”上,学生们通过扮演特定的角色,追踪岩石的“记忆线索”,自然切入《认识几种常见的岩石》这一课题。这种寓教于乐的方式,不仅激发了学生的学习兴趣,也让知识在互动中悄然扎根。

黎芯雨初赛教学课件部分内容

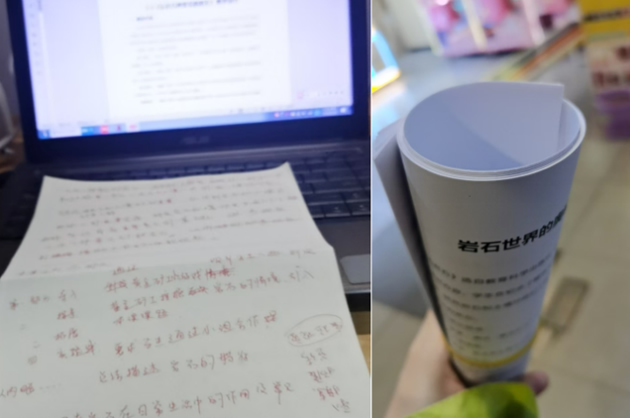

然而,从灵感的闪现到作品的完美呈现,并非易事。录制微课的过程,既考验授课内容的精准把控,又要求板书、语调、仪态等细节的协调统一。为了在十分钟内呈现最佳效果,黎芯雨采用了“逐字稿”战术,反复录制数十遍。“一个卡顿就重来,直到语言、表情、板书全部到位”,每次录制结束,她都先会紧盯着屏幕,逐字比对讲稿与视频,连细微的停顿都不放过。随后,她将录课视频提交给指导老师讨论,虚心接受建议,并在反思中不断优化。那些被红笔批注得密密麻麻的稿纸,默默记录着她蜕变的轨迹。功夫不负有心人,这份让“岩石会说话”的创意教案,在激烈角逐中脱颖而出。

黎芯雨的多张稿纸堆叠所记录了多次修改的痕迹

“脚踏实地走好每一步,认真对待每一个环节,幸运就会更青睐你。”踏上决赛的舞台,黎芯雨再度面临严峻挑战。决赛包含即席演讲、线下模拟授课以及回答提问三个环节,每一个环节都犹如一道难关,考验着她的知识储备、临场应变以及教学实践能力。

黎芯雨专心致志地准备决赛

为了克服即席演讲时可能出现的紧张和思维空白,她精心整理以往大赛的相关资料,总结其中的规律和共同点,预测多个演讲题目,进行了一次又一次的演讲练习;为了在线下模拟授课时做到表达流畅、从容自信,她在老师的帮助下,多次利用学生下课的间隙,到班级进行模拟授课,通过与不同学生的互动,不断调整自己的教学方法和语言表达;为了在回答提问环节做到对答如流,她反复研读、背诵整本科学新课标课本,甚至在坐飞机去比赛的途中,都手不释卷。

黎芯雨进行模拟授课

一天天的刻苦训练,为她积累了充足的底气,一次次的精心修改,铸就了她的自信。最终,她在决赛的舞台上光芒四射,收获荣誉。

黎芯雨的获奖证书

而有趣的是,另一位参赛者冯煽梅以截然不同的方式诠释了科学教学的魅力——她将抽象的温度知识转化为可视化的实验,让学生亲手揭开热传导的神秘面纱。

保温盒中的热学密码

“赛前七天,突然接到教案需要大幅度调整的消息,当时我整个人都懵了。”回忆起备赛时的波折,冯煽梅的眼中仍闪过一丝紧张。最初以“保温盒”为主题的趣味实践教学设计,虽然充满趣味,但与初中新课标的契合度不够,内容不够深入。为了满足初中课标的要求,教案必须升级为更加严谨的科学探究课程,摆脱小学阶段只观察现象的表层教学模式。

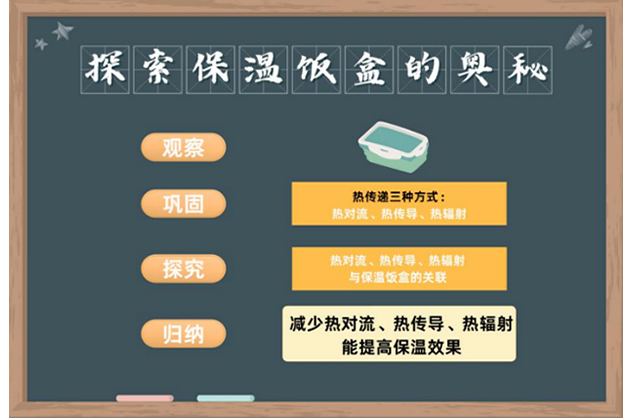

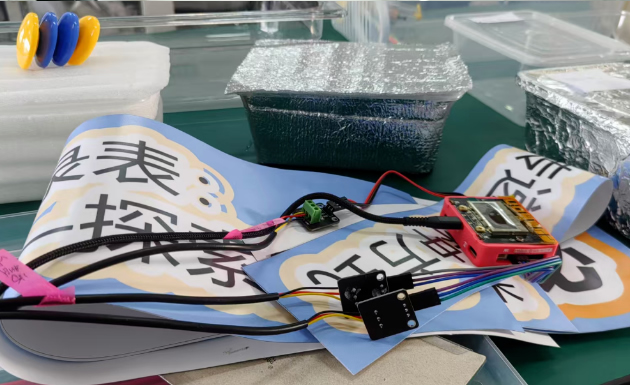

面对这一挑战,冯煽梅没有退缩。“初中生需要培养更严谨的科学思维,我得让抽象的热学‘看得见’。”她迅速投入到工作中,连夜修改教案。经过反复推敲,她决定以热传导、热对流与热辐射三大热传递方式为切入点,运用自编程序进行对比实验,让不同条件下保温盒的温度变化以数值形式直观呈现。

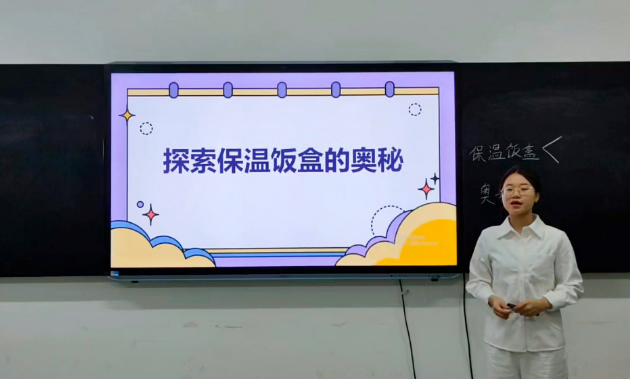

冯煽梅在初赛进行微课视频录制

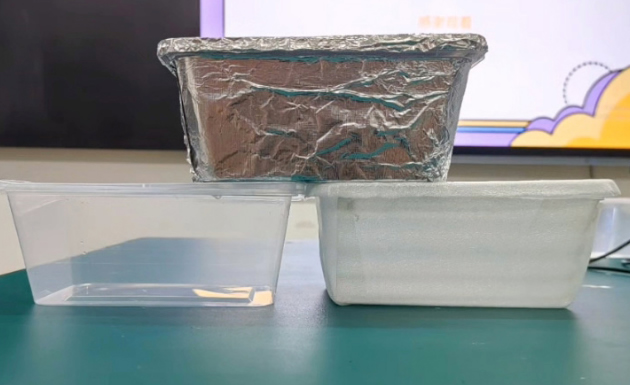

同时,她还精心准备了三个保温饭盒教具,设计实验引导学生参与,亲身体会来自科学课堂的奥妙,将晦涩的物理概念转化为生动的课堂体验,将硬件与软件结合,从而达到创新性与趣味性相融的课堂效果。

冯煽梅的初赛课件板书部分内容

备赛的日子如同一场争分夺秒的马拉松。白天要完成繁重的教学任务,真正的备赛工作只能在夜晚进行。

每当宿舍的灯光熄灭,冯煽梅桌前那盏昏黄的小台灯便悄然亮起,宛如黑夜中的灯塔,陪伴她度过一个又一个奋战的夜晚。制作教具的过程充满艰辛,剪刀裁剪保温材料的沙沙声、工具碰撞的叮当声,在静谧的夜晚格外清晰。

冯煽梅课程中做保温饭盒实验所需要用到的道具

经反复改进的保温饭盒成品

幸运的是,她并非孤军奋战。室友们用最朴实的行动给予支持:有人默默递上需要的工具,有人细心帮忙固定材料……这些温暖的陪伴,让艰难的备赛时光也变得珍贵起来。

在冯煽梅的备赛途中,益友的支持和包容让她动容,而良师的扶持同样不可或缺。曾苗苗老师如春风化雨般,在她因教案的修改而自我怀疑时,给予她鼓励与指导,帮她重拾自信,明确方向;赵书栋老师通过搭建实践平台,让她在“跳一跳够得着”的区间内突破极限。

赵书栋老师为决赛选手制定线下模拟课堂实践时间表

一次次精心设计的模拟授课训练,让她的教学技能日臻成熟;实验室资源的开放,使保温盒实验从草图变成了生动的课堂。老师们那句“有问题随时找我”的承诺,更成为她坚实的精神后盾。

冯煽梅进行模拟授课

冯煽梅备赛过程中准备的教具材料

正是这些看得见的温暖和看不见的支持,化作赛场上熠熠生辉的成果,凝聚成领奖台上的她。

图片冯煽梅的获奖证书

“比赛不仅是技能的较量,更是教育创新的试验场。”优异成绩的背后,离不开肇庆学院“以赛促教,赛教融合”的培养模式。备赛期间,导师们凭借自身丰富的经验为参赛学子们提供全方位的帮助。从实验室的倾力相助,到教案逐字稿上的细致批注;从教案修改时的悉心陪伴,到模拟讲台上的精准点拨,老师们的身影始终与学生的脚步同频共振。这份师生情怀将化为代代学子攀登时的基石,也必将激励更多后来者在传承中续写教育长卷。

此次大赛不仅是对肇庆学院科学教育教学成效的一次检验,更展现了肇庆学院学子扎实的专业素养和创新能力。未来,肇庆学院将继续深化教育教学改革,强化实践育人,培养更多“能创新、善教学、敢突破”的优秀人才,为科学教育事业贡献更多砚园力量!

免责声明:

中国教育之窗网站信息均来自于各院校官网,网友投稿,转载注明来源网站,提供此信息之目的在于为考生提供更多信 息作为参考,让网友更多的了解各学校。

如转载稿件,图片,视频等涉及版权等问题,请联系我们及时处理。

京ICP备2021002954号-1 京公网安备 11010802036839号

版权所有 北京中教智慧之窗教育科技有限公司