近日,大连理工大学环境学院科研团队在《自然》子刊《自然-通讯》(Nature Communications)上在线发表了题为“氧化物衍生铜中的残留晶格氧和晶格应变在促进硝酸盐还原反应中的新见解”(Insights into lattice oxygen and strains of oxide-derived copper for ammonia electrosynthesis from nitrate)的研究论文,团队成员吴钦岳为论文第一作者,刘艳明为论文通讯作者。研究报道了含有残余晶格氧和晶格应变的氧化物衍生铜纳米片阵列(OD-Cu NSs),以促进通过eNO3RR合成NH3的性能。

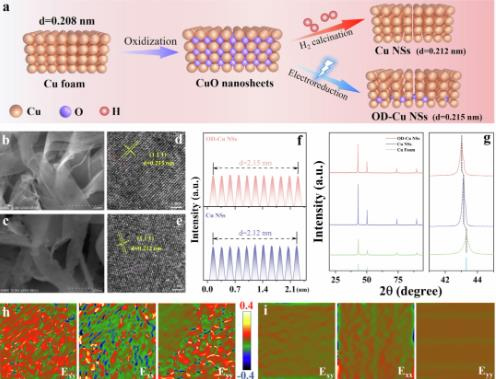

研究人员设计了含有残余晶格氧和晶格应变的氧化物衍生铜纳米片阵列(OD-Cu NSs)来调节eNO3RR过程中*NO2的吸附强度和*H的供应。实验和密度泛函理论DFT计算结果表明,残余的晶格氧调节了Cu表面的电子状态,减少了对*NO2的吸附并促进了其转化。晶格拉伸应变增强了水解离产生的*H供应。结果表明,在中性溶液和50-1500 mA·cm−2条件下,OD-Cu NSs合成NH3的法拉第效率(FEs)高达88.7%-99.7%,超过了近期报道的催化剂。通过NO3-还原有效回收NH3和NH4Cl,证明了该催化剂的应用潜力。

该研究用简单方法制备了具有残余晶格氧和晶格拉伸应变的OD-Cu NSs。OD-Cu NSs在10 mM NO3-和中性溶液中具有很高的eNO3RR活性和稳定性,FENH3接近100%。在NO3-浓度范围内(10-140 mM),在50-1500 mA·cm−2条件下,NH3的电合成效率很高,FENH3为88.7%-99.7%,NH3产率最高为6.20 mmol·h-1·cm−2。它将80%以上100 mM的NO3-转化为高纯度NH4Cl。OD-Cu NSs具有优异的性能,是由于晶格应变导致的残余晶格氧和水解离导致的电子调节,并且加速了eNO3RR合成NH3的*NO2转化和*H供应。该研究拓宽了对电催化机理的理解,并将为在其他领域提高电催化性能开辟新的可能性。(来源:环境学院 编辑:常思萌)

原文链接:http://doi.org/10.1038/s41467-025-58811-5