在航天收藏的星河里,钟江军是一位执着的“追光者”。他26年积淀的藏品,从来不止是冰冷的实物——那是中国航天跨越星辰大海的足迹,是无数追梦者叩问苍穹的热血见证,更是一封封写给星空、也写给大众的“航天情书”。

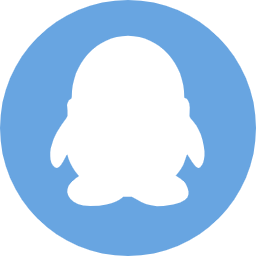

一、报刊:航天征程的“号外记忆”

55份带着油墨温度的航天内部报,是钟江军藏品里的“时光信笺”。航天长征报、神舟快讯、飞天通讯……这些仅在内部流通的号外,精准定格着中国航天的关键节点:首次载人飞天的紧张、太空出舱的突破、空间站建成的欢呼。更珍贵的是,其中33份留有航天员亲笔签名——杨利伟出征时的郑重落笔、聂海胜乘组的集体签名,让纸面文字有了温度,仿佛能触摸到航天人出发时的心跳,听见星辰征途上的炽热回响。

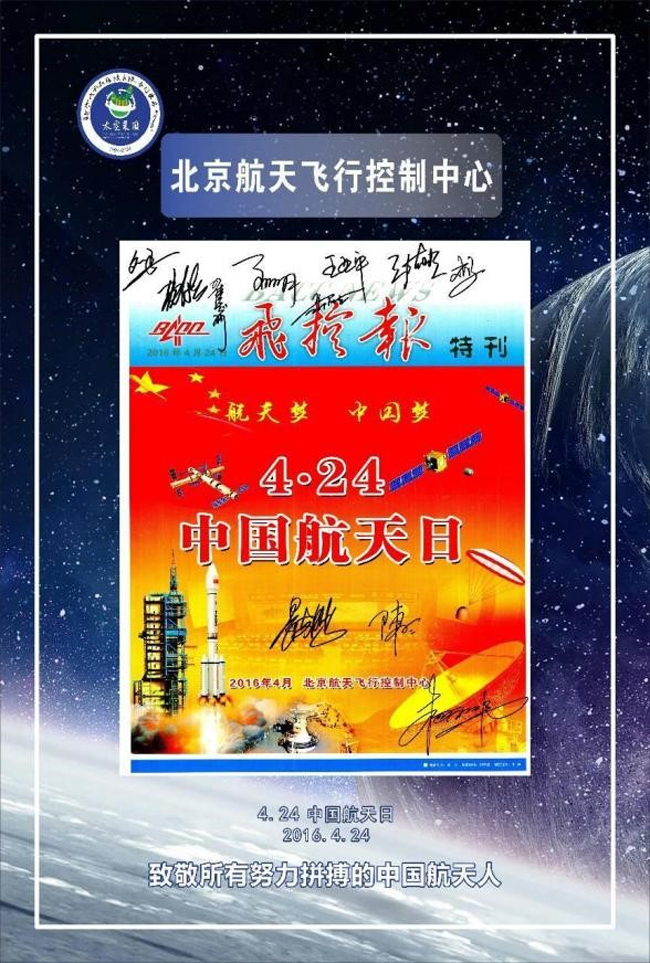

二、影像:神舟天团的“逐梦群像”

从神五到神十九,41张签名照片连缀成一幅“神舟天团”的逐梦长卷。镜头里,有杨利伟首次出征时的坚毅眼神,有王亚平太空授课时的温柔笑意,有乘组并肩走向发射架的默契背影。每一张照片都是现场实拍,每一个签名都带着任务的重量。它们不止是影像,更是中国航天员群体的精神剪影——在光影流转间,“特别能吃苦、特别能战斗、特别能攻关、特别能奉献”的航天精神,变得可感可触。

三、回信:天地互动的“青春对话”

15封航天员写给学生的回信,藏着航天最柔软的传承。陈冬在信里讲“太空里的日出”,王亚平鼓励“让梦想像种子一样发芽”,这些带着笔迹温度的文字,是天地之间的“成长课堂”。当少年们捧着信纸,读到的不仅是鼓励,更是一颗“探索无止境”的种子。就像王亚平说的“飞天梦永不失重”,这些回信让航天梦想在年轻心灵里扎根,慢慢长成参天大树。

四、签名封与臂章:任务轨迹的“无声勋章”

14枚神舟系列签名封、神五至神二十的任务臂章,像一组镌刻着征途的“航天密码”。签名封上的名字,从杨利伟到朱杨柱,串联起神舟飞船的出征序列;臂章的图案从“神舟”到“天宫”,见证着任务从“单人一天”到“长期驻留”的跨越。它们是中国载人航天工程的“实物坐标”,默默诉说着“托举神舟飞天”背后,无数团队协同攻关的日夜——每一枚臂章的迭代,都是一次技术的突破;每一封签名封,都藏着“万人一杆枪”的协作故事。

五、食品与书法:航天生活的“多维切片”

24种航天员食品,解码着太空生活的“烟火气”:脱水蔬菜的研发、航天食品的营养配比,藏着中国航天对“星辰征途”衣食住行的细致考量。而邓清明的“九天揽月”、张陆的“星海扬帆”等书法作品,则撕开了航天员的“硬核标签”——原来“飞天英雄”不仅懂科技,更有对艺术的细腻感知,让我们看见航天人“刚柔并济”的立体形象。

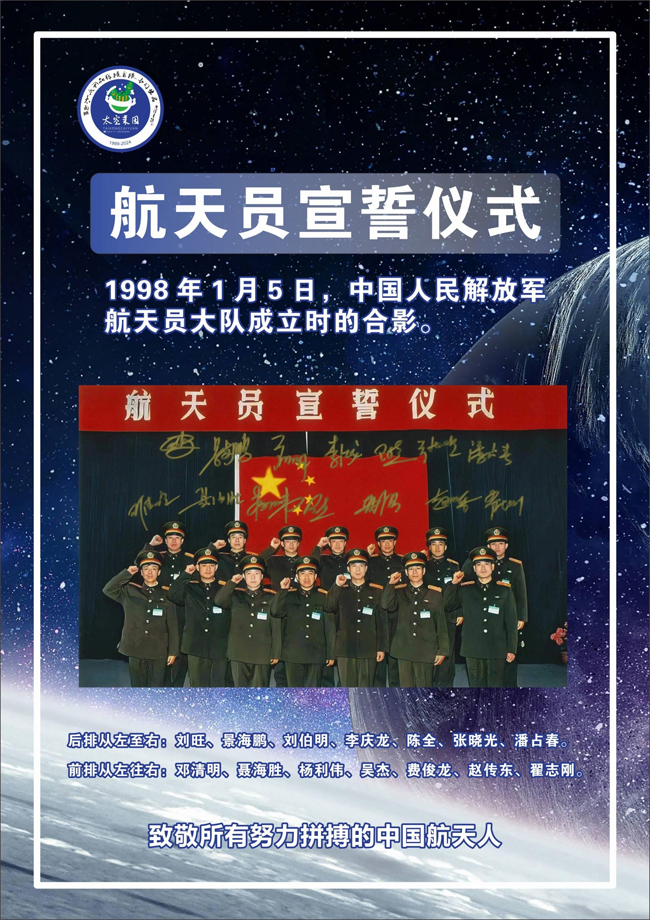

六、墨宝:科普路上的“星空呼应”

15份首长题写的墨宝,是航天科普的珍贵注脚。李继耐的“圆梦诗一首”、杨利伟的“爱国主义号外展”,笔墨间藏着对航天文化传播的期许。这些墨宝如今常出现在科普展中,成了连接专业航天领域与大众的纽带——当普通人驻足凝视,读到的不仅是字,更是“让航天走进生活”的理念,让科普的星火在更多人心里燎原。

钟江军的收藏,是一部“立体的中国航天史”。这里有火箭升空的磅礴,也有字里行间的深情;有探索未知的硬核,也有传承梦想的柔软。而他以藏为桥,不过是想告诉每一个人:航天从不是遥不可及的神话,它藏在签名的温度里,在回信的鼓励里,在每一件藏品默默诉说的故事里——只要抬头望,我们都能读懂那片星空的召唤。